研究方向

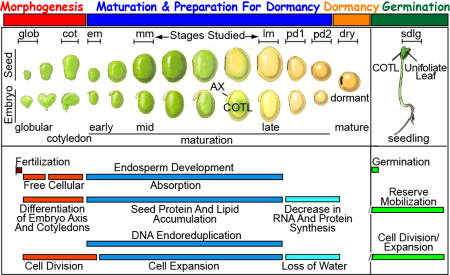

我們對於“種子的形成機制”有著廣泛的研究興趣。因此,“如何形成種子?”是我們主要要問的問題。 種子分為三個主要區域,包括種皮(seed coat)、胚胎(embryo)和胚乳(endsperm)。種皮源於母株中包圍胚囊(embryo sac)的胚珠外表皮(ovule integuments)。種皮的功能在於將營養成分從母株轉移至發育中的胚胎,並在發育和休眠期間保護種子。相對於起源於母株的種皮,胚胎和胚乳分別是雙重授精過程(double fertilization)的產物。雙重授精過程包含精細胞進入卵細胞形成受精卵,進而發育成胚胎,最後在種子發芽後形成子代植株。另一個雙重授精過程,則為精細胞進入中央細胞(central cell)而形成胚乳。胚乳可在發育早期滋養胚胎,並在雙子葉植物(如大豆和阿拉伯芥)的種子發育與成熟過程中被吸收; 最後在成熟期的種子中,形成殘留的糊粉細胞層(aleurone)。 胚胎由兩個主要的器官組成:胚軸(axis)與子葉(cotyledons)。胚軸包含胚莖分生組織(shoot meristem)和胚根分生組織(root meristem),在種子萌發後將發育成熟,成為子代植株。子葉則是一種分化完成的器官,專門貯藏營養物質(如各種種子儲存蛋白與油脂)以供發芽與幼苗早期生長時其的能量來源,進而最後老化凋亡。 授精之後的授精卵開始進行分化程序(differentiation),形成胚軸和子葉。在形成胚軸和子葉的分化程序之後,進入成熟程序期(maturation),其特徵包括:細胞分裂的停止、營養物質的積累儲存、以及準備進入脫水乾燥和休眠(dormancy)。在此成熟程序期間,子葉的細胞經歷獨特的“內復製(endoreduplication)”; 其特徵為基因組複製(genome duplication)而無細胞分裂; 其結果為細胞核之中形成多倍體的基因組以及膨大的子葉細胞,而有助於在短時間內大量合成營養物質(如種子儲存蛋白),進而在發芽和幼苗早期生長中,提供能源。在成熟程序結束時,計畫性脫水(乾燥)發生,而新陳代謝和發育過程暫時停止,進入休眠期。休眠期開始可能持續數千年,使種子處於靜止狀態之中,以等待最佳環境。當適合的環境來臨時,種子得以於發芽,生長成為幼苗。

種子發育是一個複雜的過程。為了暸解種子發育的基本生物學機制,我們使用包括遺傳學和分子生物學工具在內的許多種方法進行研究。此外,為了更全面性地了解這些複雜的發育過程,我們以全基因組研究為研究策略,以研究基因活性的調控。我們以系統生物學和綜合組學為研究方法,以解析種子發育過程中,其背後的全基因組調控機制和全基因表觀遺傳學機制。 在我們對於基本的種子發育過程機制,有更深入的暸解之後,我們可以運用這些知識,透過許多方式不同的方法(如基因組編輯、基因工程和育種),改善種子的性狀(如種子數量和種子大小)。最終目標是通過種子性狀的改善,改良作物,從而增加糧食的產量。

葉國楨

特聘研究員兼主任

主任(2019.1.16 至今)

代理主任 (2016.10.1-2019.1.15)

學程召集人 中研院國際研究生院 分子及生物農業科學 博士班學程(2015-2020)

特聘研究員(2024 至今)

研究員 (2014 -2024)

副研究員 (2009-2013)

助研究員 (2001-2009)

博士後研究 Howard Hughes Medical Institute and Department of Biological Sciences, Stanford University, USA (1999-2001)

博士 Plant Biology Graduate Group, University of California, Davis, USA (1994-1999)